Arab

عامان مرّا على السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. عامان كأنهما قرنان من الإبادة والقتل المفتوح والمنقول مباشرة على الهواء. بالإمكان كتابة الكثير، في جردة حساب للعالم، الذي لم يعد كما كان بعد هذه المقتلة. لكن لنكتفِ هنا، بصناعة الإعلام، التي يستحيل أن تعود إلى ما كانت عليه، أو أقلّه هذا ما يبدو لنا، ونحن بين فاصلين: الذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى وبدء حرب الإبادة على غزة، وترقّب انتهاء هذه الحرب وما ستؤول إليه أحوال القطاع وسكّانه، وأحوال العالم.

منذ السابع من أكتوبر 2023، واجه الصحافيون امتحاناً لم تعرفه المهنة من قبل: امتحان البقاء، والشهادة، والجدوى، فتحوّل العمل الصحافي، بإرادة الصحافيين أو رغماً عنهم، من مهنة تسعى إلى نقل الوقائع إلى فعل وجوديّ مقاوم، هدفه الوحيد أن يمنع اختفاء الحقيقة من تحت الركام، ومن تحت سيل البروباغندا الإسرائيلية.

قتلت إسرائيل أكثر من 250 صحافياً وعاملاً إعلامياً في عامين، في أكبر مجزرة مهنية موثّقة منذ بدأ العالم حساب خسائره بهذه المهنة. لم تكن تلك مجرد حوادث عرضية، بل سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات الشهود والقضاء على الصورة والصوت. ومع انهيار فكرة "درع حماية الصحافيين" التي يفترض أن يصونها القانون الدولي الإنساني، انكشف المعنى العميق لهذه الحرب: حرب على الحقيقة، وعلى السردية الفلسطينية، بقدر ما هي حرب على الحياة. فكلّ كاميرا محمولة في غزة باتت في نظر الاحتلال بندقية محتملة، وكلّ بث مباشر صار يُعامل كأنه اختراق أمني. ومع ذلك، استمر الصحافيون الفلسطينيون في توثيق ما يجرى حولهم حتى اللحظة الأخيرة، بعضهم بثّ قبل دقائق من استشهاده، وكأن غزّة بأكملها قرّرت أن تموت وهي تروي.

على الجانب الآخر، أُغلقت الأبواب في وجه الإعلام الأجنبي. حظرت إسرائيل دخول المراسلين الغربيين إلى القطاع، باستثناء زيارات قصيرة ومراقَبة بإشراف عسكري. هذا المنع لم يكن قراراً أمنياً فحسب، بل ممارسة متعمّدة لصناعة الظلام. فقد أرادت إسرائيل أن تحتكر السردية، وأن تُخضع كل ما يُروى لرقابة الميدان الذي تسيطر عليه وحدها. حينها صار الفلسطينيون وحدهم شهود الحرب ومحرّريها ومصوّريها ومقدّمي نشراتها. وهكذا انتقل مركز السرد من القنوات الدولية إلى الشاشات الصغيرة في غزّة، ومن مكاتب التحرير في لندن ونيويورك إلى الهواتف المحمولة في خانيونس ورفح.

لكن المفارقة أنّ هذا التعتيم لم يؤدِّ إلى الصمت، بل إلى انفجار جديد في تعريف الصحافة ذاتها. إذ تحوّل الصحافي الفلسطيني إلى شاهدٍ، لا يفصل بين المهنة والذات، ولا بين الخطر وما رآه واجباً. هو جزء من القصة التي يرويها، يعيشها ويكتبها في اللحظة نفسها، وأحياناً يدفع حياته ثمناً لنقلها. في هذه اللحظة، انهار النموذج التقليدي للصحافة التي تتباهى ببرود المسافة وادّعاء الحياد. فالحياد أمام الإبادة ليس مبدأ مهنياً، بل تواطؤ أخلاقي. ومن غزّة خرجت الصحافة أكثر صدقاً لأنها تخلّت عن القناع الذي طالما فرضته المؤسسات الكبرى باسم الموضوعية.

صياغة جديد لوظيفة الصحافي

ما بين هذا الانكشاف الأخلاقي للمؤسسات الإعلامية الغربية وصعود الشهادة الفلسطينية مصدراً رئيسياً للخبر، يمكن القول إن وظيفة الصحافة نفسها أعيدت صياغتها من جديد. لم تعد الصحافة مجرّد وسيطٍ بين الحدث والمتلقي، بل أصبحت طرفاً فاعلاً في الصراع على الوعي وعلى إعطاء معنى حقيقي لكل هذا الموت، إذ تحوّل الميدان الإعلامي إلى ساحة ذاكرة حيّة تتقاطع فيها الشهادة الفردية مع الأرشفة الجماعية. فكلّ مقطع مصوّر من غزة صار وثيقة للتاريخ، وكلّ منشورٍ من صحافي محاصر تحوّل إلى مادة أرشيفية تتناقلها المؤسسات الحقوقية والجامعات ومراكز الأبحاث. بهذا الشكل، تغيّر الزمن الصحافي نفسه: لم يعد الخبر يومياً، بل لحظياً، ولم يعد التوثيق حكراً على المراسل، بل صار عملاً جماعياً تشاركياً بين من يكتب ومن يشاهد ومن يعيد النشر. وهكذا أصبح الفضاء الرقمي ساحةً لولادة نوع جديد من الصحافة ــ صحافة تشاركية هجينة، لا تنفصل فيها المهنة عن التكنولوجيا، ولا الخبر عن الأخلاقيات التي يفترض أن تحكم العالم في القرن الواحد والعشرين.

اكتسب الصحافيون المحليون ثقة الجمهور بفضل عفويتهم ومباشرتهم وغياب الوسيط

ولعلّ المفارقة الأكبر أنّ هذه الصحافة الجديدة وُلدت من تحت القصف، لا من غرف التحرير المجهزة. بينما فقدت كبريات المؤسسات الإعلامية مصداقيتها بسبب خضوعها للسياسة والتمويل والضغط، ورضخت لحملات التشهير والابتزاز المهني الإسرائيلي، اكتسب الصحافيون المحليون ثقة الجمهور بفضل عفويتهم ومباشرتهم وغياب الوسيط. هذا التحوّل أعاد توزيع السلطة الرمزية داخل المهنة: لم تعد المراكز الكبرى في نيويورك ولندن وباريس هي التي تحدّد ما يُقال، بل من يصوّر على أرض الحدث. وبقدر ما مثّل ذلك تصحيحاً تاريخياً لمركزية الغرب، فقد فتح أيضاً أسئلة جديدة حول المصداقية والتحقق والتمويل والأمان.

وبينما كانت الكاميرات الفلسطينية تنقل المجازر على الهواء، كانت غرف الأخبار الغربية تضع الروايات الرسمية الإسرائيلية في صدارة نشراتها، تكرر لغة البيانات العسكرية وتختصر الفلسطينيين في أرقام، وتستبدل المجازر بـ"الاشتباكات". انهارت الفكرة القديمة عن "الحياد العالمي" الذي لطالما سوّقه الغرب، إذ صار الانحياز مكشوفاً حتى داخل تلك المؤسسات نفسها، حين خرج صحافيون من داخلها يندّدون بما سموه "التوازن الزائف". لم يعد أحد بحاجة إلى تحليلات معمّقة كي يرى الخلل: فالمشاهدون في أنحاء العالم كانوا يتابعون البث الحي من غزة عبر حسابات محلية على "تيك توك" و"إنستغرام"، ويقارنونها بالنشرات الغربية التي تتحدث عن "أضرار جانبية". وبأشهر قليلة تحوّل الفضاء الرقمي إلى مرآة أخلاقية كشفت ازدواجية الخطاب الإعلامي الغربي، وأعادت تعريف الثقة من جديد.

خوارزميات الإبادة

لكن هذا الفضاء نفسه سرعان ما تحوّل إلى ساحة معركة أخرى. فمع تزايد انتشار المحتوى الفلسطيني، بدأت المنصّات الكبرى تمارس أشكالاً من الرقابة الرقمية لم تشهدها الصحافة من قبل. حُذفت منشورات، وأُغلقت حسابات، وتقلّص مدى وصول المواد التي توثّق جرائم الاحتلال، بحجج مبهمة تتراوح بين "انتهاك المعايير" و"التحريض على العنف". لم تعد الرقابة تأتي من الحكومات، بل من خوارزميات لا وجه لها، تعمل بوصفها رقباء آليين يقرّرون ما يُرى وما يُمحى. تحوّلت شركات التقنية إلى سلطة سياسية خفية، ترسم حدود الوعي العام للعالم. هكذا وجدت الصحافة نفسها محاصرة من جهتين: القصف على الأرض، والخوارزميات في السماء.

وإذا كانت الرقابة الرقمية قد خنقت الأصوات الفلسطينية على المنصّات، فإن إسرائيل في المقابل استثمرت هذه المنصّات نفسها لتضخيم روايتها الرسمية ضمن "الهسبارا". عبر وحدات متخصصة في وزارات الخارجية والأمن والاتصال، أُطلقت حملات رقمية ضخمة وظّفت مؤثرين وإعلانات مدفوعة، وروّجت سرديات منظمة تُعيد صياغة الوقائع بلغة أخلاقية تخفي العنف وتعيد إنتاجه. مئات الحسابات المجهولة والمموّلة كانت تكرّر رسائل موحّدة: أن إسرائيل "تحارب الإرهاب"، وأن صور الأطفال والدمار "نتاج فبركات حماس"، وأن التشكيك في الرواية الرسمية هو شكل من معاداة السامية".

ولم يكن هذا النشاط الدعائي عشوائياً. فإسرائيل خصّصت موارد هائلة لتدريب موظفين ومجموعات ضغط على صناعة محتوى رقمي يُقدَّم بوجوه جذّابة، ومقاطع قصيرة تشبه المحتوى الإنساني أو الساخر، لكنها تحمل في طياتها رسائل سياسية صلبة. كان الهدف هو تقويض التعاطف العالمي مع الفلسطينيين، وتحويل النقاش من الإبادة إلى الأمن وحق الدفاع. حتى اللحظة التي أظهرت فيها صور المستشفيات المدمرة والمجازر في الخيام، كانت الحسابات الرسمية تملأ الفضاء بمقاطع تروّج فكرة "أخلاقية الجيش" و"رحمته بالمدنيين".

في موازاة هذا الفضاء الافتراضي، شغّلت إسرائيل آلة علاقات عامة كلاسيكية تستهدف المؤسسات الإعلامية مباشرة. فبدل السماح للصحافيين بالدخول إلى غزة، فتحت أبوابها أمامهم في اتجاه واحد: رحلات إعلامية ممولة بالكامل تُنظَّم بدقة للصحافيين الغربيين والمراسلين المؤثرين. يُنقل هؤلاء إلى المستوطنات أو المواقع العسكرية الحدودية، ويُقدَّم لهم المسؤولون الإسرائيليون بوصفهم مصادر وحيدة للمعرفة، ويُمنعون من مقابلة الفلسطينيين أو زيارة أماكن القصف. وعندما يعودون إلى بلدانهم، ينشرون تقارير "محايدة" لكنها في جوهرها نسخة ناعمة من "الهسبارا" الرسمية. في تلك الرحلات، التي شملت أيضاً صانعي محتوى مؤثرين على "يوتيوب" و"إنستغرام" و"تيك توك"، يُستخدم مفهوم "الخبرة الميدانية" أداة لإضفاء الشرعية على رواية مصمّمة مسبقاً. حتى اللغة الصحافية تُعاد صياغتها هناك: يصبح الاحتلال "حملة أمنية"، والمجازر "عمليات محددة"، والضحايا "أضراراً جانبية مؤسفة".

بهذا الشكل، تتضافر أدوات الدعاية القديمة والجديدة في بنية واحدة: الخوارزميات تدفع بالمحتوى الدعائي إلى الواجهة، والرحلات الممولة تُنتج صحافة مُعاد تدويرها، والرقابة الرقمية تخفي كل ما يناقضها. نشاهد مباشرة عبر شاشتنا ترسيخ منظومة حرب معرفية متكاملة، تسعى إلى محو الصورة الأصلية واستبدالها بنسخة مطبوخة تُشبه الحقيقة ولا تمتّ إليها بصلة.

عن الصحافة والدعاية وما بينهما

هذه المنظومة تطرح على الصحافة تحدياً جوهرياً: كيف يمكنها أن تصون صدقيتها في عالمٍ تشتبك فيه القوة السياسية بالتقنية، وتُشترى فيه الثقة بالإعلانات والروايات الجاهزة؟ وإن كان هناك درس أساسي يمكن استخلاصه من هذه الإبادة، فهو أن كشف التضليل والأخبار الكاذبة لم يعد كافياً في ظل سرعة نشر المعلومات وانتشارها، بل لا بد من تفكيك آليات إنتاج هذه الأكاذيب وتوزيعها، وفضح الشبكات التي تقف وراءها. فالمعركة لم تعد على الخبر، بل على شروط ولادته وانتشاره ونجاته.

وفي الوقت الذي يُقتل فيه الصحافيون بغزة لأنهم ينقلون الحقيقة، يجري في أماكن أخرى استقطاب صحافيين آخرين كي يجمّلوا صورة القاتل. المفارقة هنا ليست أخلاقية فقط، بل وجودية: فالإعلام الذي يشارك في تبرير الإبادة يُسهم فعلياً في إعادة إنتاجها. وبذلك فإن المعركة على معنى الصحافة لم تعد تدور حول ما يُقال أو يُمنع من القول، بل حول من يمتلك سلطة التسمية، ومن يحدّد الحقيقة للعالم.

بهذا المعنى، تكشف حرب غزة عن التناقض الجوهري بين الصحافة والدعاية، بين الشهادة والترويج. فبينما كانت الصحافة تسعى تاريخياً إلى مساءلة القوة، باتت القوة اليوم تملك أدوات إعلامية تجعل مساءلتها أقرب إلى المستحيل.

اليوم، بعد عامين من الحرب، يمكن القول إن الصحافة تغيّرت إلى الأبد. لم تعد مهنة لنقل الخبر، بل صارت فنّاً للنجاة من الإبادة، ومحاولة لحماية الذاكرة من الزوال. وبعيداً عن كل الشعارات التي لا تليق بحجم هذه الإبادة ولا بمأساوية الواقع على الأرض، فإن جيلاً جديداً من الصحافيين الفلسطينيين خرج من بين الركام حرفياً لا مجازياً، حاملاً معه تعريفاً جديداً للمهنة: أن تكون شاهداً، لا ناقلاً موضوعياً، إن بقي للموضوعية أساساً تعريف بعد كل هذا القتل.

Related News

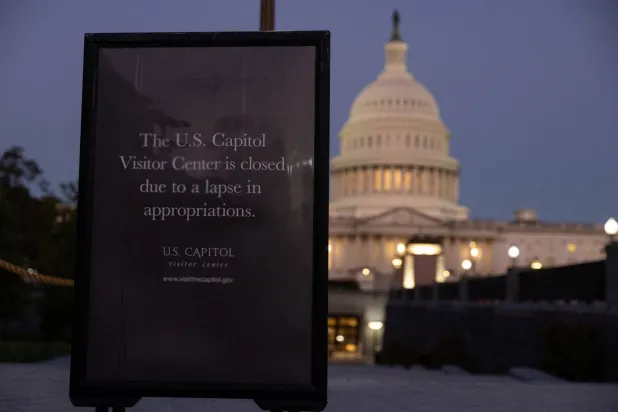

الإغلاق الحكومي في أميركا يدخل أسبوعه الثاني

aawsat

14 minutes ago